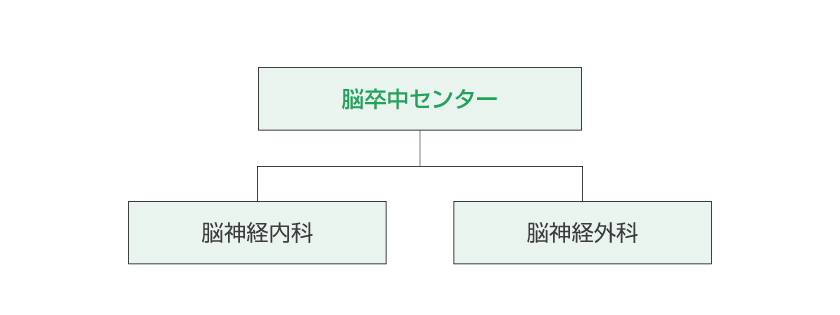

脳卒中センター

2025年4月から脳卒中センターを開設し、脳神経内科、脳神経外科の協力体制のもと、24時間365日で脳卒中の治療にあたっております。

脳神経外科は4月から3人増員となり6名で、血管内手術や開頭手術をいつでも行えるようなマンパワーを備えました。

組織図

概要

定藤 章代

脳卒中センターでは、脳梗塞、くも膜下出血、脳出血といった疾患への急性期診療や予防的治療を行います。開頭手術と脳血管内手術を疾患の内容や患者さんの状態に応じて適切に使い分けます。特に外科的治療の中核をなすのは急性期脳梗塞の血栓回収やくも膜下出血の原因となる脳動脈瘤の破裂・再破裂予防、頸動脈狭窄症の血行再建です。これらに対して、血管内手術の発展により低侵襲かつ高度な治療が可能になっています。脳動脈瘤に対してもWEB(Woven EndoBridgeデバイス)やフロー・ダイバーターといった最先端のデバイスがありますが、使用できる術者が未だ制限されています。当センターではこれらデバイスの全てが使用可能であり、最良の治療を患者さんに提供することを目指します。

一次脳卒中センター(PSC)コア施設に認定

洛和会音羽病院は2025年10月に日本脳卒中学会から「一次脳卒中センター(PSC)コア施設」の認定を受けました。

これは、脳卒中の治療法である機械的血栓回収療法やt-PA療法(血栓溶解療法)に加えて、機械的血栓回収療法が24時間365日行える体制が整っており、地域の脳卒中治療の中核を担う病院が認定されるものです。

洛和会音羽病院には5人の脳神経外科専門医と3人の脳血管内治療専門医が在籍しており、日々診療にあたっています。

認定基準

- 一次脳卒中センター(PSC)に認定されている

- 日本脳神経血管内治療学会の脳血管内治療専門医と3学会※認定の脳血栓回収療法実施医が合計して常勤3名以上である

- 血栓回収治療の実績が年間12例以上ある

- 血栓回収治療に24時間365日対応可能である

- 脳卒中相談窓口を設置している

一次脳卒中センターの認定条件(8項目)に加えて上記5項目を満たしている施設が認定を受けられます。

- 3学会・・・日本脳卒中学会、日本脳神経外科学会、日本脳神経血管内治療学会

脳卒中相談窓口のご案内

当院で脳卒中の治療を受けられた患者さん・ご家族を対象とした相談窓口を開設しております。医師・看護師・医療ソーシャルワーカー・リハビリ担当者・薬剤師・管理栄養士等の多職種が連携し、脳卒中に関するさまざまな不安やお悩みに対応させていただきます。

脳血管内手術について

はじめに

カテーテルを用いて血管の病気を治療する手術を血管内手術と総称しています。血管内手術が通常の切開する手術と大きく異なるところは、脳の深部の血管で直接には達することができない場合でも血管の中からであれば容易に到達でき治療が可能となることです。また、切開しないので傷跡が残らず、身体的な負担が小さく、見た目の問題も残らないこと、脳に直接触らないことなどです。 血管内手術は使用するデバイス(カテーテル、バルーンやステントなど器具類のこと)の発展に伴い、治療できる疾患の範囲が着実に広がってきています。 近年発展したデバイスでは、WEB(Woven EndoBridge device)、flow diverter, Onyx, double layer stent (2nd generation stent for cervical carotid artery stenosis) などがあり、下記に解説しますが、今後も新たなデバイスや改良型に発展して、安全性や低侵襲性、根治性が高まり、より良い治療ができるようになります。

血管内手術は通常の切開手術とは手技が大きく異なるので、専門的な知識や手技を習得する必要があります。このため 2000年11月に脳神経血管内治療学会により認定医制度が実施されました。同学会の定める認定医には指導医、専門医があり、いずれも血管内手術の経験数や、専門的知識を問う筆記・実技試験などをもとに認定されます。

脳動脈瘤の治療について

従来のコイル塞栓術

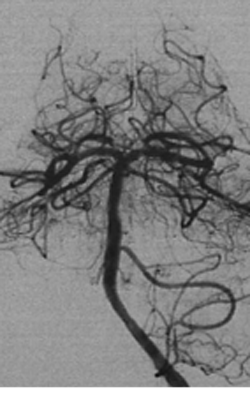

脳動脈瘤とは、脳の血管壁がこぶ状に拡張したもので、破裂すると、くも膜下出血になります。未破裂のものでも近接する神経などの圧迫により症状を生じることもありますが、一般には未破裂のものでは症状が無いことが多く、脳ドックや他の疾患に対する検査中に偶然に発見されたりします。治療は開頭手術によるネッククリッピング手術か、カテーテルを用いて治療する血管内手術(切らない手術)があります。血管内手術は1990年代にコイル 塞栓術でスタートしました。(図1)

血管内手術がクリッピング術に勝る点は、前述のように切らない、必ずしも全身麻酔を必要としない手術なので、患者さんの身体にかかる負担が小さい(侵襲が小さい、という言い方をします)ことで、高齢の方や心臓病などの動脈瘤以外にも病気を持っている方にも身体的な負担をかけずに治療ができます。コイルのみでの血管内手術の欠点としては、再開通(いったん充填したコイルが瘤の片隅に押し込まれて瘤内に血液が再び流れ込むようになる)が10~20%程度あり得ること、ネック(動脈瘤の入り口)が広いと中にコイルを収めにくい問題がありましたが、2010年以降はステント(図2)やWEB(図3)、フローダイバーター(図4)などの新規のデバイスの利用によって再開通率は低下し、ネックの広い動脈瘤も治療できるようになってきました。

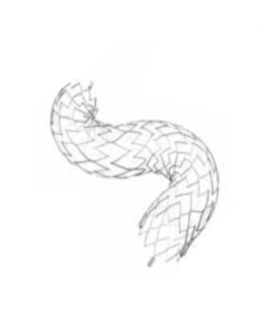

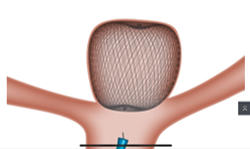

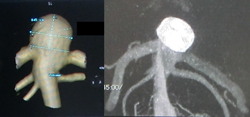

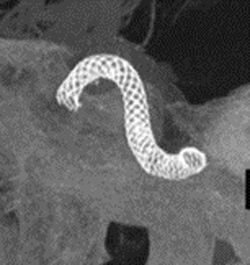

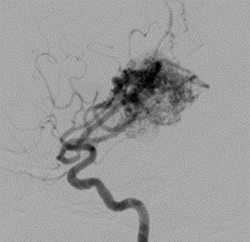

WEB(ウエブ、Woven EndoBridge device)

WEBは金属製のネットでできた袋状に広がるデバイスで、細いカテーテルを通して動脈瘤に留置することができます。ネックが広い動脈瘤にも留置できます。細かい網目(特に瘤の入り口に位置することになるWEBの底部が細かい)によって血液の流入を抑え、閉塞させます。下図のような血管の分岐部の動脈瘤はステントでうまくネックをカバーできない場合も多く、WEBが大変有用です。

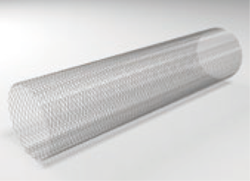

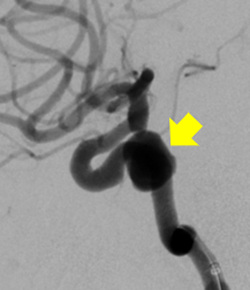

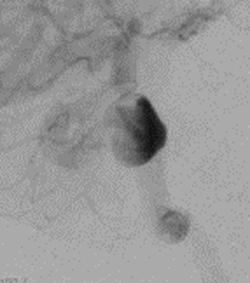

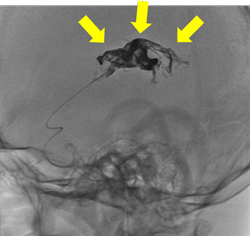

フロー・ダイバーター

フロー・ダイバーター(Flow Diverter)は、ステントの網目を細かくしたようなデバイスで、コイルを入れなくても動脈瘤が血栓化して閉塞させることができるようになりました。 網目が密なため瘤内への血液の流入を阻止する効果が高く、大型瘤でも良好な長期効果が得られています。

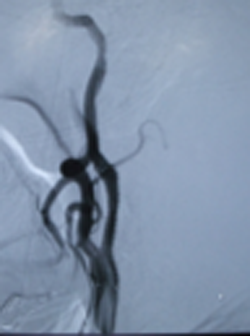

下の写真は内頚動脈の大型動脈瘤で、フローダイバーターで治療しました。以前はステントとコイルで塞栓しましたが、このような大型瘤ではしばしば再開通が生じ、治療効果が持続しない問題点がありました。フローダイバーターでは再開通は殆ど起こらず、長期効果に優れています。

画像提供:日本メドトロニック株式会社

WEBやフローダイバーターについては、経験ある血管内治療医がさらに個別のトレーニングプログラムなどを経て使用が認可されます。当院ではどのデバイスも使用を認可されています。個々の患者さん毎に上記のような種々の治療方法から最適のものを選択します。

未破裂脳動脈瘤の治療方針の検討について

以上のように血管内手術にも様々な方法がありますが、脳動脈瘤を治療するか否か、また、開頭手術(クリッピング術)にするか血管内手術にするかは、動脈瘤が破裂したものか、未破裂か、また、部位や大きさ、患者さんの年齢や全身状態など種々の要因を考慮して選択します。いずれの治療方法も手術である以上、数パーセントの合併症の危険性がありますので、特に未破裂の場合は専門家とよく話し合って決めることが重要です。検査の結果、大きさが小さいなどの理由で経過観察させて頂くこともあり、その場合は半年~1年ごとにMRAなどで大きさが変化しないかを検査しています。治療する場合には、5日~1週間程度の入院が必要ですが、一般に手術翌日から歩行可能で、退院後はすぐに日常生活に戻ることができます。

閉塞性脳血管障害に対する血管内手術について

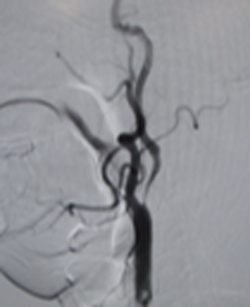

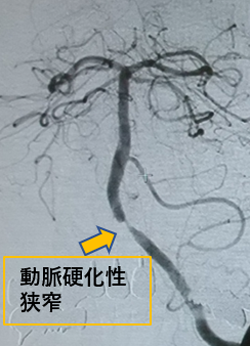

頸動脈狭窄症に対するステント留置術

図は、頸部頸動脈狭窄病変に対するステント留置前後の写真です。動脈硬化性プラークからの塞栓症を防ぐためのフィルターを用いながらステントを留置、後拡張バルーンを膨らませて遠位側の正常血管径と同等になるよう拡張しました。ステント留置術での問題点に、プラークが柔らかい場合に押しつぶされてプラークの内容物が遠位側(脳内)へ流入する現象(塞栓症)があります。塞栓症によって脳梗塞を引き起こさないよう、フィルターを用いていますが、さらにステント自体が2重の網目でできているdouble layer stentという新たな型のものが使えるようになり、塞栓症が減少し安全性がさらに高まっています。当科ではこれを原則として用いています。さらにフィルターよりも塞栓防御の効果が高いとされるバルーン型防御デバイスを用いて塞栓症のリスクを最小限にするような手技で行っています。

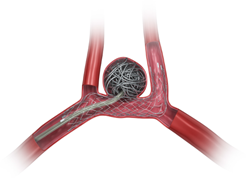

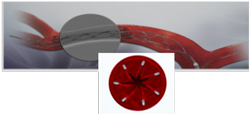

急性期脳梗塞に対する血栓除去デバイス

脳主幹動脈の塞栓症では血栓除去デバイスによる治療で症状の改善が望めます。右は、ステント型血栓除去デバイスで、これにより症状改善例が有意に増加することが2015年に報告されました。他に血栓吸引型デバイスもあり、どちらも有効と言われています。当科でもこれらのデバイスを用いた治療を積極的に行っています。

ステント型血栓除去デバイス

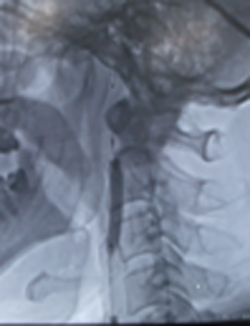

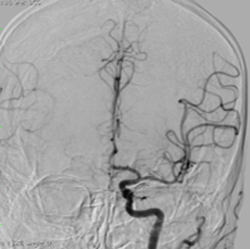

頭蓋内動脈硬化性狭窄のステント留置

動脈硬化による狭窄病変に対してはステント留置による拡張を行うことができます。右は脳梗塞で発症した左椎骨動脈狭窄症例で、内服治療を行っても虚血発作を繰り返したためステント留置を行い、発作が起こらなくなりました。

脳動静脈奇形の血管内手術について

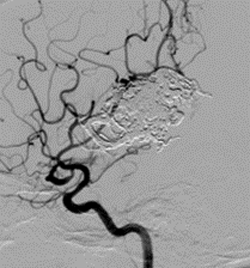

脳動静脈奇形は先天的に脳血管の一部に毛細血管を介さない動静脈の短絡が生じたためにできた異常血管塊です。10~20歳代で発症することが多く、主な症状は出血、痙攣、頭痛、周辺の血流低下による脳の機能低下(運動麻痺・言語障害など)ですが、最も多いのは出血で、年間の出血率は報告にもよりますが、1~4%といわれています。また、一旦出血した後は出血率が一時的に高くなることが知られています。生涯での出血率は年間出血率x平均余命で概算することができるので、現在20歳前後であれば60%以上と計算されます。治療は、異常な血管塊を全て閉塞させるか摘出するかが必要です。開頭手術による摘出術、放射線治療、血管内手術による塞栓術があり、病変の大きさや部位などによって、これらのうちのいずれか、またはいくつかを組み合わせて治療を行います。血管内手術による塞栓術では、マイクロカテーテルを血管塊の近傍まで進め、硬化剤などで閉塞させます。脳動静脈奇形は、部位や大きさなど様々で、流入している血管(栄養動脈)の本数も1本だけのものから多数のものまで様々です。塞栓術はこれらの血管を一本一本にカテーテルを慎重に進めて治療するため、数回の手術を要することもあります。血管の塞栓に用いる硬化剤としては、従来は手術用接着剤であるNBCA(n-butyl cyanoacrylate)が用いられてきましたが、2010年からはEVAL(Ethylene vinyl-alchohol copolymer: 商品名Onyx)が使用できるようになりました。NBCAとの大きな違いは接着性が無いことで、極めてゆっくりと注入することで血管塊の全体を充填するような塞栓が可能になっています(下図)。

出血などの症状を何も起こしていない場合は、以上のような治療を行うべきかどうか、治療に伴う危険性も考慮してよく相談することが重要です。血管内手術、開頭手術、放射線治療のそれぞれの専門家の意見を総合して判断することをお勧めします。

Onyxによる脳動静脈奇形塞栓

その他の脳血管障害に対する血管内手術

硬膜動静脈瘻

脳を取り巻く硬膜に動・静脈短絡が生じるものです。耳鳴りや、頭蓋内出血の原因になります。治療は主に血管内手術によって行われ、種々の塞栓材料を用いて、硬膜上の動・静脈短絡を閉塞させます。手術用接着剤やプラチナ製コイルなどでの塞栓が行われてきましたが、動・静脈短絡を起こしている部位が細い血管の末端にある場合は塞栓材料をそこに到達させることが難しいこともありました。近年は、前述のOnyxが使用可能になり、ゆっくりと血管内を遠位までOnyxを到達させることができるようになったため治療効果が大幅に高まりました。

内頸動脈海綿静脈洞瘻

上記の硬膜動静脈瘻や外傷などによって起こり、眼球運動障害(複視)、眼球充血、眼球突出などが症状として現れます。内頸動脈や外頸動脈の分枝と、その周りを取り巻いている海綿静脈洞という静脈の袋状になったところが短絡を起こしているために起こります。治療は主に血管内手術によって行われ、種々の塞栓材料を用いて短絡路や海綿静脈洞自体を閉塞させます。

(文責:脳卒中センター 定藤章代)

担当医

| 名前 | 定藤 章代(さだとう あきよ) |

|

|---|---|---|

| 役職 | 脳卒中センター 所長 | |

| 専門分野 | 脳神経外科、脳神経血管内手術 | |

| 専門医認定・資格など |

日本脳卒中学会専門医/指導医 |

|

| 名前 | 井坂 文章(いさか ふみあき) |

|

|---|---|---|

| 役職 | 脳卒中センター 副所長 | |

| 専門分野 | 脳血管外科、脳血管内治療、脳・脊髄腫瘍 | |

| 専門医認定・資格など |

日本脳神経外科学会脳神経外科専門医 日本脳神経血管内治療学会専門医 日本脳卒中学会専門医/指導医 日本脳卒中外科学会技術指導医 臨床研修指導医 |

|