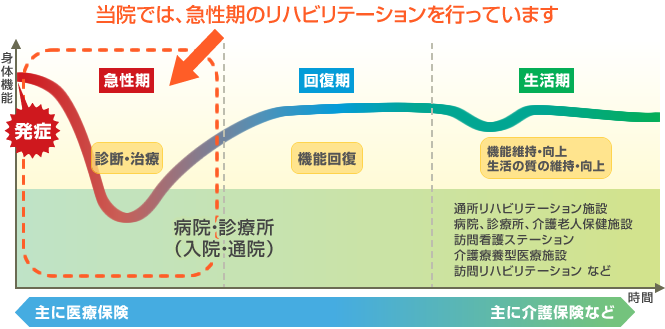

当院の急性期リハビリテーション

リハビリテーション部では、領域や分野に特化したチーム編成で、専門的に急性期のリハビリテーションを行っています。

中枢神経疾患のリハビリテーション

脳卒中などSCU(脳卒中集中治療室)をはじめとした、超早期よりリハビリテーションの充実を図り医師・看護師と協力・相談し積極的な離床を図っています。

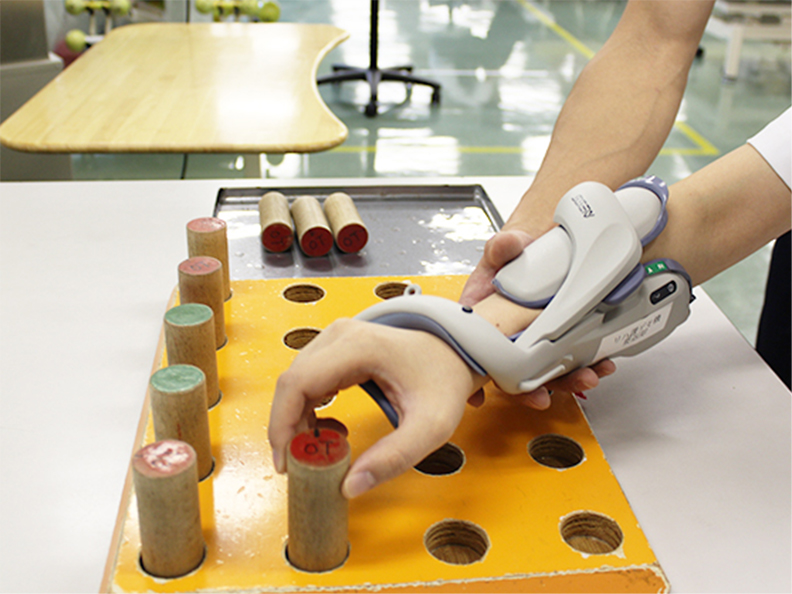

また、装具が必要となった患者さんには義肢装具士とともに装具検討会を行っており、患者さんにあった装具を用いて立位や歩行訓練など積極的なリハビリテーションを行っています。水頭症の評価・治療の対応も行っています。

作業療法士と言語聴覚士が協力して高次脳検査を実施し、対応しています。

整形疾患のリハビリテーション

骨折、脊髄疾患など術後にスムーズにリハビリテーションが進められるよう術前から介入し、動作指導を行っています。

術後は早期に機能・日常生活動作ができるよう、看護師と協力して積極的な離床・リハビリテーションを行っています。

患者さんへ

呼吸器疾患のリハビリテーション

肺炎やCOPDなど、ICUを含め他職種と連携し、早期に日常生活に戻れるように介入しています。

回復期・維持期の外来リハビリテーションでは、地域医療と連携し、地域でより良い生活を送っていただけるように運動や生活の工夫を提供し尽力しています。

循環器疾患のリハビリテーション

心筋梗塞や心不全など、ICUを含め他職種と連携し、早期に日常生活に戻れるように介入しています。

回復期・維持期の外来リハビリテーションでは、地域医療と連携し、地域でより良い生活を送っていただけるように運動や生活の工夫を提供し尽力しています。

当院では、疾患管理教育・指導および残存機能賦活、心理状態、日常生活機能の評価・改善を目的に入院・外来患者さんに対して集団リハビリテーションを実施しています。

がんのリハビリテーション

術後の翌日から介入し、放射線療法、化学療法などの前後も身体機能の維持・向上を目的に筋力訓練、有酸素運動など個々の段階にあわせたリハビリテーションを行っています。また、医師、看護師、医療ソーシャルワーカー(MSW)、臨床心理士など多職種が連係し、患者さんとご家族のサポートを行います。

がん相談センター摂食嚥下リハビリテーション

脳卒中後遺症、口腔がん術後など入院早期からの摂食機能評価を行い、内服が可能か、また適切な食事形態や姿勢を判断し、他職種と共有することで連携を図っています。嚥下(えんげ)機能が弱くなっている方には干渉電流型低周波治療器(ジェントルスティム)などを用いて訓練を行い、誤嚥予防に努めています。

ICUのリハビリテーション

集中治療室(以下ICU)入室中の患者さんに対して早期より介入し、積極的なリハビリテーションを行っています。 ICUに入室された患者さんは入室中、退室後に集中治療後症候群(PICS)を発症する方も多く、退院後に身体機能、認知機能低下に苛まれる方も少なくありません。 早期からのADL訓練、運動療法、呼吸リハビリ、認知機能低下を予防するためのアプローチを行っていくことで患者さん自身の早期回復に向けたリハビリテーションを提供します。

ウィメンズのリハビリテーション

女性特有の身体的課題に対して、専門的な知識と技術を活かした包括的なリハビリテーションを提供しています。 当院では、女性理学療法士が妊娠・出産に伴う泌尿器症状や肩こり・腰痛などに悩まれる女性に対して、骨盤底筋トレーニングやストレッチング、抱っこ姿勢指導などの生活指導をおこなっています。 また、骨盤臓器脱に対して骨盤底筋トレーニングや姿勢、呼吸指導などの運動療法を実施しています。

骨盤臓器脱リハビリ外来産前・産後の

リハビリ外来

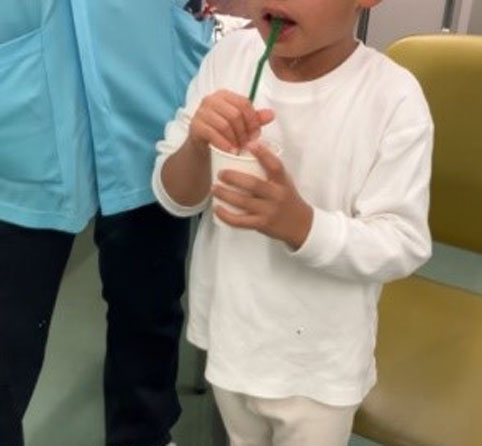

小児のリハビリテーション

当院の「こころと発達の子ども相談外来」と連携し、主に発達障害のある児童に対し、それぞれの特性に応じた専門的なリハビリテーションを提供しています。 作業療法(OT)では感覚統合療法やSST(ソーシャルスキルトレーニング)をはじめとした各種療法を行っています。 遊びを取り入れ、子どもたちが楽しみながらリハビリができるよう取り組んでいます。 言語療法(ST)では言語の困りを持った児童に対して構音訓練やコミュニケーション訓練を実施しています。 さらに、ご家族への指導や必要に応じて学校との連携も行っています。

こころと発達の子ども相談外来

耳鼻科のリハビリテーション

当院では、聴覚障害、嚥下障害、音声障害、平衡機能障害など、耳鼻科領域の機能障害に対して専門的な評価と治療を提供しています。 嚥下障害に対しては、嚥下内視鏡検査の結果を踏まえ、適切な食事形態や摂取方法、推奨される自主訓練の指導を行っています。 また、補聴器外来では、患者の現在の聴力や認知機能に合わせた個別の聴覚リハビリテーションを実施しています。

補聴器相談外来