肺がんの診断から治療まで

日本における死因の第1位は「がん」(全体の約30%)です。臓器別のがんの死亡率をみると、男性では「肺がん」最も多く、女性では大腸がんに続いて第2位をしめます。

肺にできるがんの種類

肺にできるがんは、肺から発生したがん=原発性肺がんと、乳がんや大腸がんなどほかの臓器に発生したがんが肺に転移したがん=転移性肺腫瘍に分けられます。一般に肺がんとは、原発性肺がんのことをいいます。肺がんは、病理組織所見により「腺がん」「扁平(へんぺい)上皮がん」「大細胞がん」「小細胞がん」などに分類されます。

肺がんの検査

画像検査

胸部レントゲン検査は、異常な影を見つけることができる比較的簡便な検査です。半面、ある程度大きな腫瘍でないと見つけにくい、肋骨や心臓が重なる死角となる部分が存在するなどの欠点があります。胸部CT検査は、死角になる部分が少なく、淡い陰影や小型病変も発見可能なので、病変の存在診断には最も有効な検査方法です。

PET検査

PET検査は、陽電子放射断層撮影(PET)装置を用いた検査です。がん細胞はブドウ糖を多く取り込む性質があり、ブドウ糖に微量の放射性物質を混ぜた薬剤を注射して断層撮影することで、がんや病気の広がりを診断することができます。がんの発見には有効な検査方法ですが、京都ではまだ数少ない病院でしか導入されていません。

内視鏡検査

肺がんの診断をするためには細胞や組織を取ることが必要ですが、その方法の一つに、細くて柔らかい内視鏡を口や鼻から気管支に挿入し、細胞や組織を取って調べる気管支鏡検査があります。麻酔が十分でないと苦しい検査なので、当院では1泊入院をしていただき、十分な麻酔をしたうえで、眠っている間に検査が終了するようにしています。内視鏡検査にはこのほか、胸腔鏡検査があります。胸腔鏡検査では胸に局所麻酔をして内視鏡を胸腔内(肺が入っているスペース)に挿入します。胃カメラと同様に肺の表面や胸膜を直接観察し、病変部の細胞や組織を取ってきます。

病理診断とは

病理診断とは、画像診断で胸部異常影を認める部位から細胞や組織を採取し、それを顕微鏡で見て、がんかどうかを診断することです。がんの確定診断には、原則として病理診断が必要です。

肺がんの病期=ステージ分類

肺がんは「原発腫瘍」、「リンパ節転移」、「遠隔転移」の3つの要素により進行の程度(病期=ステージ)が決まります。

| 原発腫瘍(T) | |

|---|---|

| Tis | 上皮内癌 |

| T1 | 充実成分径 ≦ 3cm |

| Tmi | 微小浸潤性腺癌:充実成分径 ≦ 0.5cmかつ病変全体径 ≦ 3cm |

| T1a | 0.5cm < 充実成分径 ≦ 1cm |

| T1b | 1cm < 充実成分径 ≦ 2cm |

| T1c | 2cm < 充実成分径 ≦ 3cm |

| T2 | 3cm < 充実成分径 ≦ 4cm |

| T2a | 3cm < 充実成分径 ≦ 4cm または臓側胸腺、隣接する肺葉、主気管支に浸潤、無気肺か閉塞性肺炎がある |

| T2b | 4cm < 充実成分径 ≦ 5cm |

| T3 | 5cm < 充実成分径 ≦ 7cm または壁側胸膜、胸壁、心膜、横隔神経、奇静脈、胸部神経根、星状神経節浸潤 |

| 同一肺葉内の不連続な副腫瘍結節 | |

| T4 | 7cm < 充実成分径 または縦隔、胸膜、気管、気管分岐部、反回神経、迷走神経、食道、横隔膜浸潤 心臓、大血管、腕頭動脈、総頸動脈、鎖骨下動脈、腕頭静脈、鎖骨下静脈浸潤 椎体、椎弓板、脊柱管、頚椎神経根、腕神経叢浸潤 同側の異なった肺葉内の副腫瘍結節 |

| 所属リンパ節(N) | |

|---|---|

| N0 | リンパ節転移なし |

| N1 | 同側気管支周囲かつ/または同側肺門、肺内リンパ節転移 |

| N2 | 同側縦隔かつ/または気管分岐下リンパ節転移 |

| N2a | 単一N2ステーション転移 |

| N2b | 複数N2ステーション転移 |

| N3 | 対側縦隔、対側肺門、同側あるいは対側斜角筋/鎖骨上窩リンパ節転移 |

| 遠隔転移(M) | |

|---|---|

| M0 | 遠隔転移なし |

| M1 | 遠隔転移あり |

| M1a | 対側肺内の副腫瘍結節、胸膜結節、心膜結節、悪性胸水、悪性心のう水 |

| M1b | 胸腔外一臓器への単発遠隔転移 |

| M1c | 胸腔外一臓器または多臓器への多発遠隔転移 |

| M1c1 | 胸腔外一臓器への多発転移 |

| M1c2 | 胸腔外多臓器への多発転移 |

| 病期 | N0 | N1 | N2a | N2b | N3 | M1a | M1b | M1c1 | M1c2 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| T1a | IA1 | IIA | IIB | IIIA | IIIB | IVA | IVA | IVB | IVB |

| T1b | IA2 | IIA | IIB | IIIA | IIIB | IVA | IVA | IVB | IVB |

| T1c | IA3 | IIA | IIB | IIIA | IIIB | IVA | IVA | IVB | IVB |

| T2a | IB | IIB | IIIA | IIIB | IIIB | IVA | IVA | IVB | IVB |

| T2b | IIA | IIB | IIIA | IIIB | IIIB | IVA | IVA | IVB | IVB |

| T3 | IIB | IIIA | IIIA | IIIB | IIIC | IVA | IVA | IVB | IVB |

| T4 | IIIA | IIIA | IIIB | IIIB | IIIC | IVA | IVA | IVB | IVB |

肺がんの治療法

肺がんに対する有効な治療法は、手術、放射線療法、化学療法の3つです。病気の種類や進行の程度により、この3つを単独で行ったり、組み合わせたりして治療を行います。

| 病期 | 標準治療 | 手術不可能な場合の治療 |

|---|---|---|

| IA1期、IA2期 | 手術 | 放射線治療 |

| IA3期 | 手術→化学療法 | 放射線治療 |

| IB期 | 手術→化学療法 | 放射線治療 |

| IIA期、IIB期 | ±化学療法→手術→化学療法 | 放射線治療、化学放射線治療 |

| IIIA期 | ±化学療法→手術→化学療法 | 化学放射線療法 |

| 化学放射線療法→手術 | ||

| IIIB期、IIIC期 | 化学放射線療法 | |

| 化学療法 | ||

| IV期 | 化学療法 | |

手術

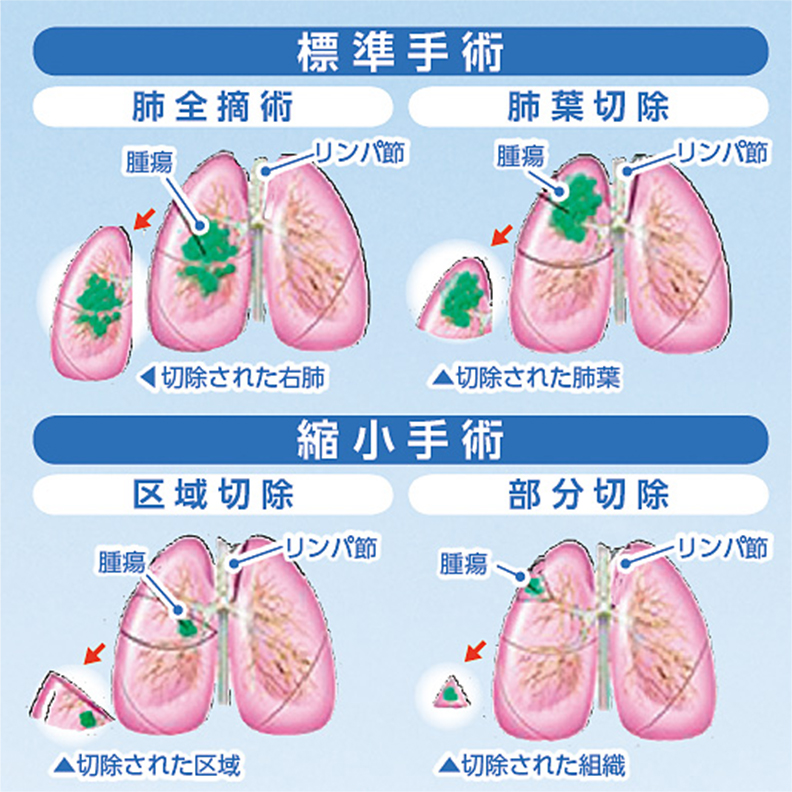

切除可能な状況であれば、最も治癒の可能性が高い治療法です。できるだけ、「肺葉切除」などの標準手術を行いますが、より早期の肺がんの場合や患者さんの肺機能が悪い場合は、患者さんの状態に合わせて「区域切除」や「部分切除」などの縮小手術を行うことがあります。

- 以下の画像はクリックすると大きいサイズで見ることができます。

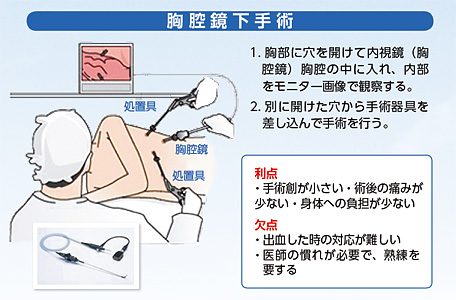

当院では、患者さんの体の負担を少なくするために、最新のハイビジョン内視鏡手術システムを用いた胸腔鏡下手術で肺がんの外科治療を行っています。傷の痛みや体の負担が少なく、手術翌日から食事や歩行などのリハビリを開始します。術後1週間程度で退院になります。

手術による主な合併症には、出血や空気漏れ、肺炎などがあります。手術による死亡率は全国平均で1~2%です。

ただ、喫煙者の場合、肺機能の低下により手術そのものができなかったり、術後に重い合併症が起きる可能性が高くなります。禁煙は手術の成功のために大変重要です。

放射線療法

がんが局所にとどまっている場合には、手術に次いで有効な治療法です。治癒が望みにくい状況でも、症状緩和などに有効です。放射線療法は、放射線を照射した部位にしか効果がありませんが、体への負担が比較的小さいため、治癒だけでなく疼痛管理(痛みを抑える)などにも使用されます。

放射線療法の副作用としては、放射線による一種のやけどのような炎症症状(食道炎、肺臓炎、皮膚炎)が現れますが、副作用軽減の技術も進んでいます。

化学療法

化学療法は、生存期間の延長や生活の質(QOL)の改善を目的として行われます。化学物質を基にした薬剤で、がん細胞のDNA合成に必要な代謝物やDNA合成を直接阻害するなどして、がん細胞を減少させる治療法です。

抗がん剤が肺がんに対して医学的に「有効である」とは、がんの大きさが半分以下に縮小し、その状態が4週間以上続くことをいいます。一般に考えられている「がんが治る」とは少し違います。

肺がんの手術後

当科で肺がんに対し手術を行なった場合、手術後5年間は定期的に外来を通院いただき、肺がんの再発がないかチェックしていきます。

おわりに

当院には、肺がんの診断と治療に必要なものが全て整っています。専門の呼吸器内科医や呼吸器外科医たちが、最新鋭の医療機器(ハイビジョン内視鏡手術システム、マルチスライスCTやPET-CT、放射線治療のリニアックなど)を活用しながら、患者さんの負担ができるだけ少ない方法で肺がんの治療を行っています。