当院では抗がん薬が有効かつ安全に使用されるよう、レジメン(投与する薬剤の種類や量、期間、手順などを時系列で示した計画書)の作成や管理を行っています。さらに、そのレジメンに基づき、個々の患者さんの状態に合わせた対応や副作用のモニタリングを行い、目標回数の化学療法が施行されるよう支援しています。また患者さんの治療に提供する抗がん薬は、私たち薬剤師が安全キャビネット内で迅速かつ安全に調製しています。

がん情報ページ薬剤部

概要

所属長のひとこと

三浦 誠(みうら まこと)

患者さんの治療に使用される医薬品は年々増加する一方で、また、その効果や副作用は多種多様です。私たち薬剤師は、患者さんの薬物治療が有効かつ安全に行われるために、「薬の専門家」として日々患者さんの治療に携わっています。

また、患者さんへのより良い治療が未来にわたり提供できるよう、病院薬剤師はもちろんのこと、薬学生の教育や薬学部との共同研究なども行っております。

業務内容

調剤業務

調剤室での業務

処方せんに基づいて薬を調製することはもとより、用法・用量、相互作用、併用禁忌などのチェック、医師への積極的な疑義照会により有効性・安全性が確保できるよう目指しています。

調剤上の典型的な疑義照会に関しては、薬剤師法第23条第2項に則り、医師と合意を得たプロトコルを作成し、医師および薬剤師の双方の負担軽減に努めています。

また、薬学的疑義照会については、全てカルテ内に記録を残し、薬物治療の安全に努めると共に、その記録内容を薬剤師教育に利活用しています。

院内製剤

院内製剤とは「患者さんの病態やニーズに対応するため、医師の求めに応じ、経済性あるいは安定性の面から市販されていない薬剤を薬剤師が院内で独自に調製し、製剤化している薬」を意味します。当院で登録されている院内製剤数は79剤であり、その内訳は注射薬15剤、内服薬7剤、外用薬57剤となっています。院内製剤の作製を通じて、市販の医薬品では対応できない患者さんの病態やニーズに応えることで、患者さんのQOL(Quality of Life:生活の質)の向上に寄与しています。

抗がん薬調製業務

薬剤管理指導(服薬指導)

薬物治療の有効性・安全性を確保するために、医薬品の用法・用量の適正化を図るとともに、 服薬説明・指導を通じて重篤な副作用や相互作用を回避または軽減するよう努めています。

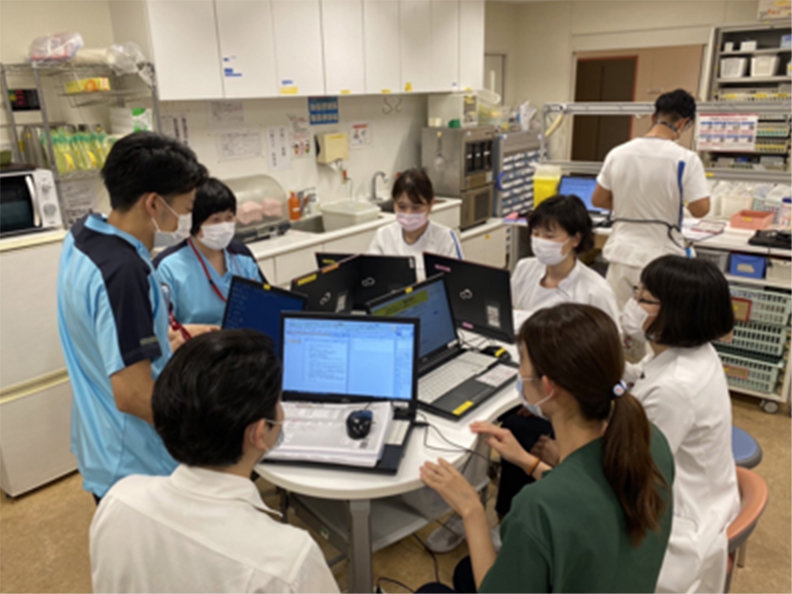

病棟薬剤業務

当院では2015(平成27)年9月より病棟薬剤業務実施加算を取得しており、各病棟に専任の薬剤師を配置しています。入院患者さんから収集した薬に関する情報を多職種で共有し、有効で安全な薬物治療が行われるように薬の面から提案を行っています。また、薬剤師が病棟の配置薬の確認や病棟スタッフへの情報提供などを行い、薬剤が適正に使用されるように取り組んでいます。

チーム医療

院内感染対策チーム

医師、薬剤師、看護師、臨床検査技師、事務職員などの医療従事者から構成される感染対策チームでは、定期的な会議や院内の巡回を行い、互いに情報を交換し合うことで、感染対策に努めています。

薬剤師は、抗菌薬や消毒薬の使用状況の把握や、抗MRSA薬のTDM(治療薬物モニタリング)による投与設計など抗生剤の適正使用の推進に取り組んでいます。

抗菌薬適正使用支援チーム

抗菌薬適正使用支援チーム(Antimicrobial Stewardship

Team:AST)は、抗菌薬の治療効果を高めるとともに、抗菌薬の不適切な使用による耐性菌の出現を抑制することを目的に、抗菌薬使用を支援するチームです。

薬剤師は、広域抗菌薬および長期間使用患者の抽出と評価や、アンチバイオグラムの作成なども行います。

緩和ケア

主に一般病棟の患者さんを対象とした緩和ケアチームの活動も行っています。

疼痛などの身体的症状マネジメントのみならず、患者さんと、患者さんを支える方々のさまざまな苦痛の緩和を目指し、医師、歯科医師、看護師、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、管理栄養士、臨床心理士、MSW(メディカルソーシャルワーカー:医療相談員)など、多職種と協働しています。

また、知識の向上や緩和ケアの啓発を目的とした勉強会や交流会なども開催しています。

がん化学療法

がん化学療法委員会を設置し、レジメンの登録業務や運営に携わる一方、委員会メンバーである医師、看護師とともに他職種と連携し、安全、かつ有効ながん化学療法が実施できるように投与量の決定や、副作用に対する予防薬・治療薬を提案し、患者さんへ治療内容や副作用対策を指導説明しています。また、緩和ケアチームと連携しながら心のケアや疼痛管理を行い、患者さんに寄り添う気持ちを大切に、治療や緩和ケアに取り組んでいます。さらに、院内職員だけではなく地域に開かれた勉強会を定期的に開催し、がん化学療法の知識向上に努めています。

そして、がん化学療法治療中の患者さんが安心して治療を受けていただくために、看護師とともに緊急の相談等に24時間対応できる体制を整備しています。

糖尿病療養指導

当院薬剤部には、現在、糖尿病履修薬剤師が1人、日本糖尿病療養指導士が2人在籍しています。

糖尿病チームに参画する薬剤師は、医師、看護師、管理栄養士、理学療法士などの他職種と連携し、隔月開催している糖尿病教室の講師を務めたり、糖尿病患者会の糖友会での年間行事にも参加しています。

また、カンファレンスの場を通じて、日々患者さんにとってより良い糖尿病治療が提供できるよう話し合っています。

外来では、薬剤師外来の一環として、医師の依頼に基づき、血糖測定およびインスリン手技指導を実施しています。

NST

NST(栄養サポートチーム)は、主に医師、看護師、薬剤師、管理栄養士などの多職種から構成されるチーム医療の一つです。

薬剤師は患者さんの栄養管理状態を改善するために、カンファレンスや回診に参加し、食事・栄養剤、輸液の内容を見直したり、ビタミン・ミネラルの投与のアドバイス、患者さんの好みや嚥下機能に合わせた食事形態の提案などをしています。また、栄養に関する知識の向上を目的に、勉強会なども開催しています。

褥瘡(じょくそう)回診

形成外科医師、皮膚・排泄ケア(WOC)認定看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士で、褥瘡対策チームとして院内回診を行っています。

この回診で、創傷としての褥瘡の診断・治療方針が決定し、リンクナース(褥瘡対策チームと病棟の看護師との橋渡し役)へ指示が出されます。診断・治療開始の場に立ち会うことで、薬剤師として外用薬の選択を提案することもあります。また、栄養不良患者さんへはNSTチームとも相互に協力して対策を講じています。

心不全チーム

当院の心不全チームは、医師、看護師、理学療法士、管理栄養士、MSW、薬剤師で構成されています。 週に1回、多職種でカンファレンスを行い、より良い医療を提供できるように情報交換を行っています。 運動・食事・薬・日常生活のポイントを専門職がわかりやすくした動画「自宅で学べる心臓教室」にて解説しています。

DVT予防ワーキング

DVT(深部静脈血栓症)予防ワーキンググループを結成し、医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、理学療法士などのスタッフで診療科を問わず、患者さんの静脈血栓塞栓症予防に努めています。

薬剤師は、静脈血栓塞栓症の予防における抗凝固薬の処方状況の把握や適正使用の推進に取り組んでいます。

DMAT

当院には、日本DMATが2チームあります。DMATは医師、看護師、業務調整員(医師・看護師以外の医療職および事務職員)から構成されるチームであり、大規模災害や多数傷病者が発生した事故などの現場での活躍が求められます。当院の薬剤部には日本DMAT隊員が2人、京都DMAT隊員が1人います。院内の各委員会に参加し、災害に関する体制の整備を行うとともに、DMATの一員として院内および院外の災害対策訓練に参加しています。

集中治療

当院には、ICU/CCUが12床あります。一般病棟と同様に専任薬剤師を配置し、2016(平成28)年4月より病棟薬剤業務実施加算2を取得しています。ICU/CCUにおいて薬剤師は主に注射薬のルート管理やベッドサイドで情報収集を行っています。また、この情報をもとに医師への処方提案や看護師への情報提供を行うことで、医師・看護師の業務負担軽減、副作用の回避・軽減や病態安定化への寄与、薬剤関連インシデントの減少に貢献しています。

手術室医薬品管理

当院の手術室では、薬剤部員が、手術用医薬品の使用量の確認と補充を毎日行っています。手術用医薬品を術式ごとにセットすることにより、医薬品の安全使用と、麻酔科医師・手術室看護師の負担軽減に努めています。

外来業務

薬剤師外来

当院では外来受診時に、医師の依頼に基づき薬剤師による外来指導を行っています。

主に自己注射薬や吸入薬の使用方法、C型肝炎治療時の薬剤の飲み合わせの確認、抗がん薬治療時の薬剤説明や副作用確認などを行い、必要に応じて他の医療機関へ情報提供を行っています。

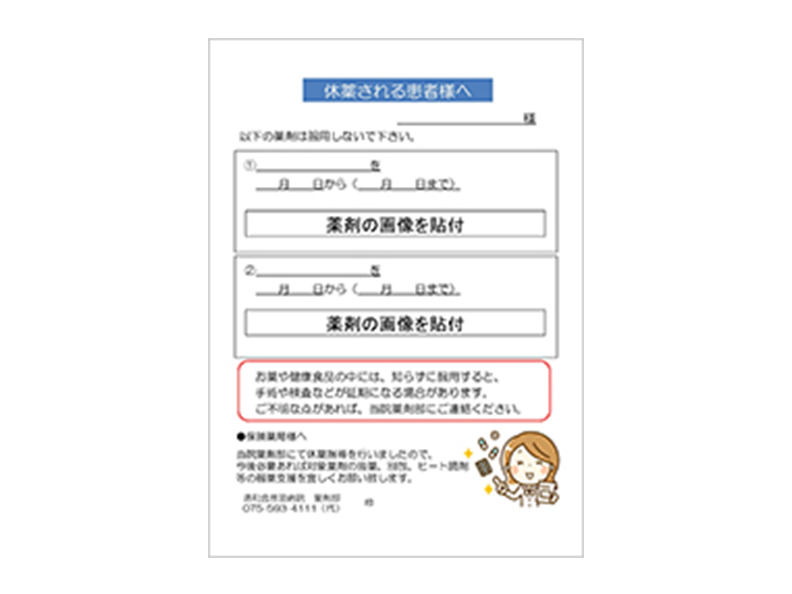

入退院支援センター

入院が決定された患者さんに対して薬剤部では入院前より薬歴、副作用歴などの聴取を行っています。手術や検査にあたり、お薬をいったんお休みする休薬指導を用紙を用いて行うと共に、お薬手帳を介して休薬指示を保険薬局およびかかりつけ医に伝えています。

地域連携

当院では、保険薬局において即時性は求めないが処方医に対して提案・報告が必要と判断された内容について、トレーシングレポート(服薬情報提供書)を用いた情報共有を図っております。

また、院外処方箋の疑義照会を促進し患者さんへの薬学的ケアの充実を図るため、処方医および保険薬局薬剤師、双方の事務的な手続きを簡便化する「院外処方箋における疑義照会プロトコルの簡素化」を一部の項目について運用しております。さらに、当院は地域医療支援病院であり、地域連携の一環として地域の保険薬局を対象としたがん治療や吸入薬治療などの勉強会を開催しております。

ポリファーマシー(多薬剤処方)対策

高齢者では多薬剤処方による有害事象の発現が入院の一因となること(ポリファーマシ ー)が散見されます。当院薬剤部ではその対策として処方意図を探り、不要と考えられる処方の削減を提案する減薬業務に取り組んでいます。

DI業務

医薬品に関する情報収集を行い、医療従事者への適正な薬品情報の提供を通じて、医療の向上と効率化を図っています。

医療安全管理

「クスリはリスク(危険)」という言葉があるように、医薬品はその使用方法を間違えると思いがけない医療事故をもたらしてしまいます。

当院では、医薬品が有効かつ安全に臨床使用されるよう「医薬品安全使用業務手順書」や「医薬品取り扱い基準」を整備しています。また、医療安全管理室と連携をとり、スタッフ向けに、医療安全研修会を毎月実施しています。

臨床研究について

臨床研究については下記をご確認ください。

臨床研究について実績

共同研究や学会・論文

共同研究や学会・論文の詳細については下記をご確認ください。

共同研究や学会・論文2024年の業務実績

| 調剤関連業務 | ||

|---|---|---|

| 院内調剤処方箋枚数 | 257,864枚 | |

| 夜間救急処方箋枚数 | 8,589枚 | |

| 注射薬処方箋枚数 | 111,235枚 | |

| 薬剤管理指導件数 | 14,707件 | |

| 無菌製剤処理件数 | 819件 | |

| 入院化学療法件数 | 955件 | |

| 入院抗がん剤調製本数 | 1,408本 | |

| 診療科別外来化学療法件数 | 外科 | 417件 |

| 血液内科 | 200件 | |

| 呼吸器科 | 387件 | |

| 耳鼻咽喉科 | 19件 | |

| 産婦人科 | 103件 | |

| 消化器科 | 123件 | |

| 総合診療科 | 378件 | |

| 脳神経外科 | 5件 | |

| 泌尿器科 | 321件 | |

| 口腔外科 | 0件 | |

| 皮膚科 | 0件 | |

| 腎臓内科 | 8件 | |

| 腫瘍内科 | 930件 | |

| 合計 | 2,891件 | |

| 外来抗がん薬調製本数 | 4,025本 | |

| 処方提案実施件数 | 3,829本 | |

| 処方提案後の処方変更率 | 83.2% | |

| 抗MRSA薬のTDM解析実施件数 | 8件 | |

| 抗MRSA薬のTDM解析実施患者数 | 8人 | |

| 服薬指導実施件数 | 14,707件 | |

| 服薬説明実施回数 | 15,708回 | |

| 退院時指導加算件数 | 2,652件 | |

| 麻薬管理指導件数 | 950件 | |

| 持参薬確認件数 | 7,275件 | |

| 教育関連 | |

|---|---|

|

長期実務実習

過去3年間の受入れ実績 |

2022年度:12人 |

| 2023年度:12人 | |

| 2024年度:10人 | |

| 共同研究数 | 3件 |